predilección por Rilke, me pidió que me acercara a la ventana: frente a nuestro balcón en Avellaneda, más allá del aturdimiento de la avenida Mitre, los carteles de inauguración de una sucursal del Deutsche Bank se sacudieron por el viento. En la casa central, cruzando el Riachuelo, me dieron la fecha de un examen para cinco meses después. Terminé el colegio en noviembre con la felicidad de algo que no volvería. Hice un curso intensivo de alemán en el Instituto Goethe y ese diciembre rendí, arrogante de expectativas, el ingreso al cosmos financiero. En abril me sumergí, de lleno, en mi pasión contable por la economía y los balances. Durante el día me distrajeron los avatares de la hiperinflación, de lo percibido y de lo devengado. Por la noche Aristóteles dejó paso a Thomas Mann, a Hölderling, a Bertold Brecht. El cambio no nos favorecía y viajar a Alemania era un sueño impensado: me acostumbré a los nuevos amigos alemanes que venían a trabajar a nuestras sucursales sudamericanas. Uno de ellos, conmovido, me aseguró que había pagado el doble que unas horas antes por sus cigarrillos de siempre; casi no le presté atención a su comentario. Me aficioné a la cerveza recién bajada de un avión de Lufthansa, a los recuerdos de ciudades que nunca había visitado, a las anécdotas de teléfonos que nunca se descomponían, al humor de ciertos chistes ingenuos. Un fin de semana, en Villa Ballester, discutí con Anke una monografía sobre Martín Buber que luego obtuvo una calificación alentadora. Me enamoré de Michael, de su proposición y su consejo, del asombro de sus besos jovencísimos, de su angustia por una Europa siempre pronta a la guerra. La nostalgia de su partida aún me duele en las postales envejecidas, en los poemas que le escribí, en la mochila roja llena de escuditos y de viajes, en la última carta que me envió desde Berlín (había llovido mucho en Buenos Aires y el agua desdibujó el remitente). Dos años más tarde, acostumbrada ya a alternar ambos lenguajes, me recibí de Bankkauffmann -con seis materias de filosofía aprobadas- la misma semana que daba a luz a mi primera hija. Cuando en 1992 la exposición de los quinientos años de América trajo al puerto algunos bloques de “El Muro” -ya devastado-, sentí, en aquella caricia lenta, que estaba tocando parte de “mi historia”, como si algo, en Alemania, me perteneciera.

miércoles, 2 de mayo de 2007

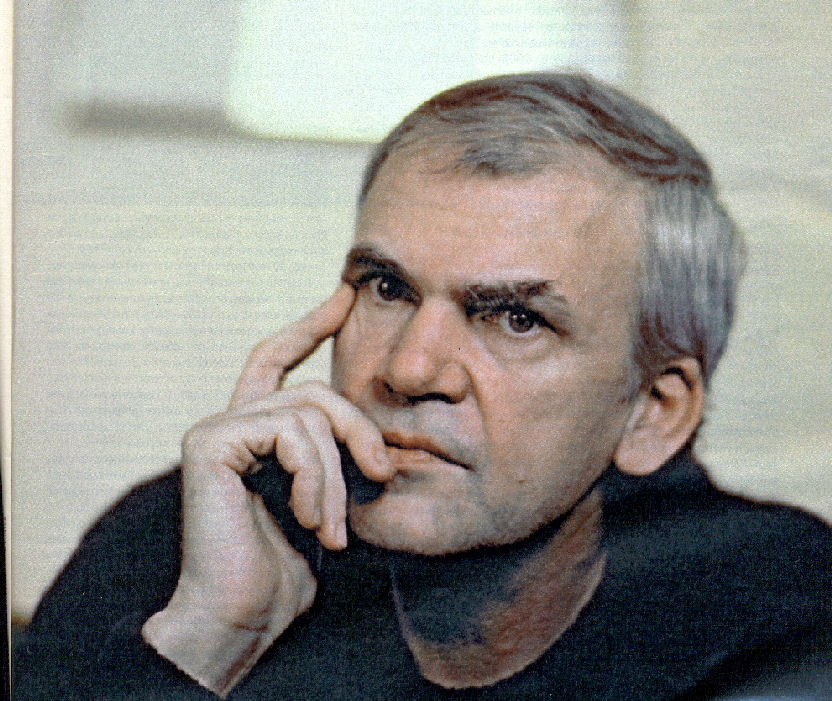

En Alemania y en mí, por Ana Quiroga

Faltaban cuatro meses para que concluyera mis estudios secundarios y en medio de las incertidumbres juveniles se asomaba, palpitante, un anhelo de ilustración. La lectura de Hegel, Nietzsche y Heidegger me había animado al estudio de la filosofía y junto con las averiguaciones de inscripción en la facultad mis intenciones laborales se volvieron urgentes. En poco tiempo ostentaría un título de Perita en Técnicas Bancarias e Impositivas que no quería desaprovechar. Mi padre, que me había iniciado en la música de Haydn, que me había alcanzado un ejemplar de las lamentaciones del joven Werther y que sabía de mi

predilección por Rilke, me pidió que me acercara a la ventana: frente a nuestro balcón en Avellaneda, más allá del aturdimiento de la avenida Mitre, los carteles de inauguración de una sucursal del Deutsche Bank se sacudieron por el viento. En la casa central, cruzando el Riachuelo, me dieron la fecha de un examen para cinco meses después. Terminé el colegio en noviembre con la felicidad de algo que no volvería. Hice un curso intensivo de alemán en el Instituto Goethe y ese diciembre rendí, arrogante de expectativas, el ingreso al cosmos financiero. En abril me sumergí, de lleno, en mi pasión contable por la economía y los balances. Durante el día me distrajeron los avatares de la hiperinflación, de lo percibido y de lo devengado. Por la noche Aristóteles dejó paso a Thomas Mann, a Hölderling, a Bertold Brecht. El cambio no nos favorecía y viajar a Alemania era un sueño impensado: me acostumbré a los nuevos amigos alemanes que venían a trabajar a nuestras sucursales sudamericanas. Uno de ellos, conmovido, me aseguró que había pagado el doble que unas horas antes por sus cigarrillos de siempre; casi no le presté atención a su comentario. Me aficioné a la cerveza recién bajada de un avión de Lufthansa, a los recuerdos de ciudades que nunca había visitado, a las anécdotas de teléfonos que nunca se descomponían, al humor de ciertos chistes ingenuos. Un fin de semana, en Villa Ballester, discutí con Anke una monografía sobre Martín Buber que luego obtuvo una calificación alentadora. Me enamoré de Michael, de su proposición y su consejo, del asombro de sus besos jovencísimos, de su angustia por una Europa siempre pronta a la guerra. La nostalgia de su partida aún me duele en las postales envejecidas, en los poemas que le escribí, en la mochila roja llena de escuditos y de viajes, en la última carta que me envió desde Berlín (había llovido mucho en Buenos Aires y el agua desdibujó el remitente). Dos años más tarde, acostumbrada ya a alternar ambos lenguajes, me recibí de Bankkauffmann -con seis materias de filosofía aprobadas- la misma semana que daba a luz a mi primera hija. Cuando en 1992 la exposición de los quinientos años de América trajo al puerto algunos bloques de “El Muro” -ya devastado-, sentí, en aquella caricia lenta, que estaba tocando parte de “mi historia”, como si algo, en Alemania, me perteneciera.

predilección por Rilke, me pidió que me acercara a la ventana: frente a nuestro balcón en Avellaneda, más allá del aturdimiento de la avenida Mitre, los carteles de inauguración de una sucursal del Deutsche Bank se sacudieron por el viento. En la casa central, cruzando el Riachuelo, me dieron la fecha de un examen para cinco meses después. Terminé el colegio en noviembre con la felicidad de algo que no volvería. Hice un curso intensivo de alemán en el Instituto Goethe y ese diciembre rendí, arrogante de expectativas, el ingreso al cosmos financiero. En abril me sumergí, de lleno, en mi pasión contable por la economía y los balances. Durante el día me distrajeron los avatares de la hiperinflación, de lo percibido y de lo devengado. Por la noche Aristóteles dejó paso a Thomas Mann, a Hölderling, a Bertold Brecht. El cambio no nos favorecía y viajar a Alemania era un sueño impensado: me acostumbré a los nuevos amigos alemanes que venían a trabajar a nuestras sucursales sudamericanas. Uno de ellos, conmovido, me aseguró que había pagado el doble que unas horas antes por sus cigarrillos de siempre; casi no le presté atención a su comentario. Me aficioné a la cerveza recién bajada de un avión de Lufthansa, a los recuerdos de ciudades que nunca había visitado, a las anécdotas de teléfonos que nunca se descomponían, al humor de ciertos chistes ingenuos. Un fin de semana, en Villa Ballester, discutí con Anke una monografía sobre Martín Buber que luego obtuvo una calificación alentadora. Me enamoré de Michael, de su proposición y su consejo, del asombro de sus besos jovencísimos, de su angustia por una Europa siempre pronta a la guerra. La nostalgia de su partida aún me duele en las postales envejecidas, en los poemas que le escribí, en la mochila roja llena de escuditos y de viajes, en la última carta que me envió desde Berlín (había llovido mucho en Buenos Aires y el agua desdibujó el remitente). Dos años más tarde, acostumbrada ya a alternar ambos lenguajes, me recibí de Bankkauffmann -con seis materias de filosofía aprobadas- la misma semana que daba a luz a mi primera hija. Cuando en 1992 la exposición de los quinientos años de América trajo al puerto algunos bloques de “El Muro” -ya devastado-, sentí, en aquella caricia lenta, que estaba tocando parte de “mi historia”, como si algo, en Alemania, me perteneciera.

Publicado en la revista Intramuros, España, número dedicado a Alemania.

Etiquetas: Sueltos